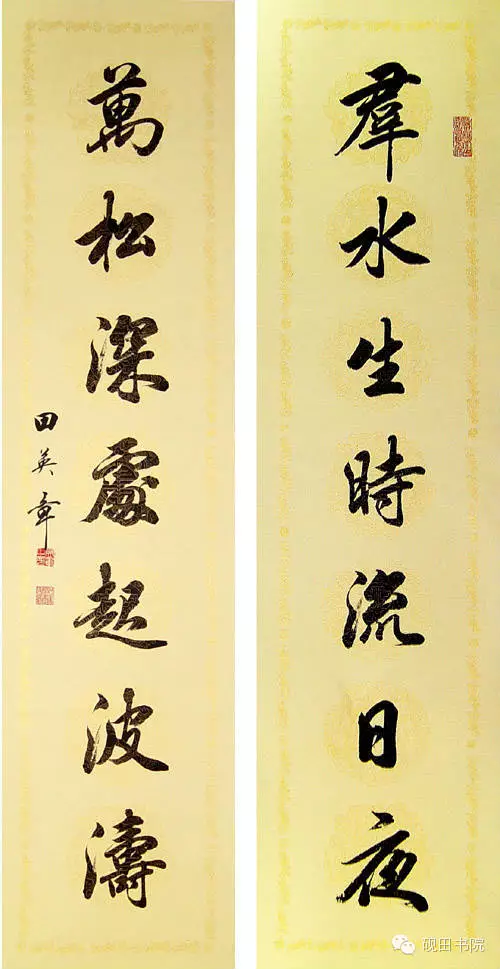

田英章先生

围绕田英章先生,其实我一直在思考。对于历次争论中大家说过的话,我也时不时从记忆里头找出来反刍咀嚼。当然这只是酝酿,还需要一个点火索。

近期因故研究了一下国内的钢笔字帖,翻来翻去,市面上这些著名一些的钢笔书法家的字都看过了,感觉还是田先生的最好。并不是说田先生的字最符合我的审美,而是说兼顾实用和美观的首选。有更加“植根传统”的书家也写钢笔字,也有比田先生的字更加高古风格的书家在,但是从实用的角度,我真不建议亲朋好友的孩子慢吞吞的写那样的字。简单一句话,当前市场上常见的钢笔字帖,选来选去,我还是推荐田先生的。

从这一点开始,我越来越密集地反思。

书法是什么?

书法的定义很多,我在这里提出来,并不是想指向一些空泛而高大上的定义说词,只是想从每个个体的角度看看书法这个玩意儿究竟是个什么东西,就像盐巴,我们不说它的化学式,我们就说它是放在每个家庭盐罐子里头然后天天必须要吃的东西。

从书写者的角度,书法带来的应该是快乐和自信,我看这是最基本的,也是最根本的,离开了这个,一个人就不太有可能坚持写下去。而从观看者的角度,书法带来的是美感。

从这两个角度来说,田楷的粉丝很快乐,而即便是我,也不能否认田楷的美感,“田楷”在这个方面都是合格的,如果说,存在必定和理,这应该就是“田楷”根本的“理”。

让我们试着想象一下,一个普通的孩子,学了田楷,比较快地(这一点,即便是反对田楷者也不能否认)取得了初步成效,周围的人看着都说不错。另一个孩子,学了欧楷,稍微慢点取得初步成效,周围的人也说挺好。这两个孩子得到的写毛笔字给他们带来的快乐和自信是不是一样的呢?我看应该是差不多的。

这个时候,肯定有朋友站出来说,田楷和欧楷有本质的差别,欧楷高级,欧楷可以衔接历代书家的大体系,欧楷变化丰富……这些东西我本人以前想得不比诸君少,但是现在看来,站的还不够高。

怎么才是站的高呢?我这个人比较喜欢比喻和设置语境,那我们就暂时不管那两个小孩子,进入一个近年来电视剧常见的题材中去——穿越。

田英章先生要是生在唐代会如何?或者说,如果唐代学欧楷的人,写出田楷,会如何?

这个假设肯定是站得住脚的,公平地说,田楷就是对欧楷的一种解读——在用笔和结字变化上主要是做了减法——这应该是公认的。我们明白,并不是每一个人都是一流大书法家,因此,可以说,历史上几乎每一个人对欧楷的学习都是在做减法,只是每个人的程度不同罢了。虽然有些泄气,但事实就是如此——芸芸众生如你我者,并没有机会站在巨人的肩膀上,因为站在巨人肩膀上的都是巨人,你我只是凡人,今天的你我如此,唐代的学欧者也不外如是。

OK,回到我们的穿越剧,如果唐代有一个人,用和田英章先生一样的方法解读了欧阳询,会怎么样?

欧阳询

我同意启功先生说的一句话糙理不糙的话“古人和我一样吃饭拉屎”。因此,当时的情况一定和现在一样,对于唐代的田楷,唐代人肯定有的喜欢有的不喜欢,而且喜欢的人一定不太少,而且其中肯定既有贩夫走卒也有大商巨富,也会有出将入相。拜托,我们不要把唐代人想的那样人人都审美水平奇高,看看唐人写经或者墓志铭就知道了。

提到墓志铭,我们的穿越剧继续,我们都知道,今天不少高官家里都挂有田楷字,比如杨洁篪先生就是,那么唐代的田楷,应该也会受到一些高官的青睐。这样,问题就来了。

田英章夫妇与杨洁篪夫妇

官员和官员家属的口味是多样的,如果尉迟敬德或者秦琼的哪位近亲喜欢唐代的田楷,那么就可能将唐代的田先生请去作为他们自己或者身边的人书写墓志铭——这是毫无疑问的。这样的事情不要多,一个就够了。只要一个这样的墓志,今天挖出来,今人会怎么看?

我想,应该是网络媒体先说下,唐代某位名人的墓志出现了,并配上模糊的图片。然后不久,《书法丛刊》就会拍照发出来,考证一下是不是欧阳询写的,如果时代对得上,就变成疑似欧书,如果时间稍晚,就会在考证文章最后写“此作书写去欧阳询逝世不远,可能是其弟子门人或当时学欧有成者所书,对今人的学习大有可以借鉴之处。”再过一段时间,文物出版社的字帖单行本也出出来了,从文博单位流出来的拓片也会出现在“孔夫子旧书网”上了,学欧楷的人,没有一个人会不关注,其中的大多数会临摹学习之,而写欧的书家,自己也会通临一遍,然后出成字帖。

其实一句话,就是说,田先生可惜生晚了,遇到了心口不一的厚古薄今的书法界诸君。才会被“高人”们鄙薄,要是生在唐代,田先生的字就会变成这些书坛“高人”家的字帖了。这就是赤裸裸的现实。不过田先生也是幸运的,他生在通讯交通手段如此发达的今天,让他能够在书法史上留下痕迹。

是的,我提到了书法史——我以前说过,我反田最火热的时候,“水墨才子”老兄就在书法江湖网友聚会后亲自跟我说,“小狼,田氏兄弟也是普及书法的圣贤,你不要这样揪住不放。”说实话当时我觉得他有点迂腐了,现在看来,是我狭隘了。

田氏兄弟在书法不景气的时代过来,数十年如一日,引领了一股时风,带动了一批人,让很多人拿起笔墨纸砚,让很多人喜欢上写毛笔字,确实是圣贤所为!他们对社会作出的贡献,比你我大得多,对普及书法(可能在一些朋友眼里,田楷算不得书法,这个问题我们稍后再细说,起码是普及写毛笔字吧)作出的贡献,也是当今多数名家高人难以比拟的。这样的人不能在历史上留名,难道留别人?这样的人在今天的社会不能获利,难道给那些不接地气的高人老爷吗?

书法是什么?带给我们什么?

再次回到这个论题。我已经让大家穿越了一次,那就再让大家看一个比喻吧。

作为一个土生土长的四川吃货,对川菜有很深的喜爱。当我在十几年前去北京读书的时候,就遇到了问题——满大街的“牛肉面”都是兰州拉面,而不是四川人默认的红烧牛肉面;而所谓川味餐厅的“鱼香肉丝”,里头竟然有木耳、胡萝卜丝、笋丝,甚至有用番茄酱的酸甜作为“鱼香”的。因此有一段时间,我虽然也吃兰州拉面,也吃那种改良过的“鱼香肉丝”,但是每每遇到朋友同学聊起,就会吐槽:“正宗的鱼香肉丝端上来,只能看见肉丝和大葱钉,鱼香是用郫县豆瓣酱和陈醋、白糖调出来的。”听者即便没有吃过我所谓的鱼香肉丝,也大多会点头称是,然后浮想联翩。直到有一天,遇到一个山西姑娘,她对我说,她从小就是吃这种“木耳胡萝卜丝”的鱼香肉丝,去了成都反而吃不惯我所谓的“正宗”了。当时,宴席上的人自然是付诸一笑了。我也不例外。

其实我吐槽的不止这些,那些年,我还吐槽全聚德的烤鸭不如四川的香酥鸭、板鸭。还吐槽,面条怎么一勺子能打卤打发呢?四川的面条都是现调作料,即便有汤底做基础的也是美碗单打葱花酱油醋,等等等等。

后来在北方待久了,有一天我终于明白,在戈壁滩和黄土地上,几个壮汉等着吃小碗的、十几种调料现调的川渝小面是多麽的滑稽的场面。他们就是应该咔嚓一大碗地来打卤面,来兰州拉面,才对得起眼前的场景。我懂得了不用自己原有的四川饮食评判标准来看北方的饮食,而是站在北方人的立场上,天地一下子就开阔了,我很快喜欢上了豆汁儿、焦圈、卤煮、拉面、打卤面。变成了一个南北通吃的吃货。第二年,看到那些从外地到北京来,吃不惯而吐槽的新同学,我看到了自己当初的样子,不禁想笑。

我的天地开阔了,不再受到束缚了,但是可惜,仅限于饮食,没有影响到我对书法的理解。后来的几年里,我吃着豆汁儿焦圈,在北京反对田楷;吃着面包香肠,在德国反对田楷。

近来我不断问自己:

书法是什么?

唐代的田楷墓志今天被挖出来,书坛众人会怎么看?

一个学田楷的人,得到的快乐是否比学“正宗书法”的人少?

一个从小吃“北方鱼香肉丝”的人,得到的快乐是否比吃正宗鱼香肉丝的人少?

一个四川人,打着正本清源的旗帜,站出来号召全中国的人都只吃正宗四川鱼香肉丝,反对各种变动了的、加了木耳胡萝卜丝的鱼香肉丝存在,是否是傻 逼行为?

得到的结论是,确实傻逼!

这个时候,肯定又要有朋友提出,欧体的博大精深,欧体的口径宽,可以衔接整个传统书法体系等等。

但是,回到那个问题,是否有博大精深的体系支撑,和写字带给你的快乐多少有关吗?没有川菜体系背景的“改良”鱼香肉丝带给人的快乐,是不是一定就比“正宗”鱼香肉丝少呢?想清楚了这个问题,所谓大体系,就是浮云。

今天大家都乐于说“工匠精神”,那些具备“工匠精神”的“大匠”们,他们的手艺一定是和什么悠久的、博大的体系接通吗?我看未必。因此,我认为,田英章先生是当今中国少有的具备“工匠精神”的人!

有人一定会问,戏狼啊,你也有儿子了,日后会让他学田楷吗?我的回答是否定的,但是我的回答不是孤立的,我有后话。我不会建议我的小孩学习田楷,不是别的原因,是因为,我第一口奶是吃的“传统书法”的奶,我改不了了,我的小孩如果学习,我自然会倾向让他和我的口味接近。这就像我会更加乐于给孩子推荐四川的鱼香肉丝一样简单而单纯。但是,我再也不会像之前那样傻乎乎地反对吃惯了北方鱼香肉丝的父母给他们的孩子推荐他们习惯的口味。而且,我会像坚信不同的鱼香肉丝会带来同样的享受一样,相信田楷的学习者能够得到写字共有的快乐,不管你写的是什么字,什么体!

第一口奶,这个问题很重要,第一口奶决定了我即便能够接受别的口味,但还是倾向记忆中的味道。在这一点上,书法和饮食是一样的。吃了谁的奶,就是中了谁的毒,一辈子脱不了。田楷如此,二王欧颜柳赵也是如此,不存在什么分别。试想,如果一个人受到的美的教育是以井上有一为核心,而不是以王羲之为核心的,那他看到二王法帖的感觉肯定和我们今天看新锐书法作品一样。

但是,这真的重要吗?

人人都喜欢二王的社会真的会比人人都喜欢井上有一的社会好吗?

喜欢《礼器碑》的人真的就比喜欢刘炳森的人得到的乐趣多,就一定高明?

喜欢田楷的人多起来,社会就会变坏?喜欢欧体的人多起来,世界就是净土?

今天我看来,都是一样的!

因此,我越来越理解那些新锐叛逆的艺术家:既然吃谁的奶都是一样的,为啥大家要吃二王的奶?为啥我的奶大家不能吃吃看?大家吃不吃我不管,起码我自己可以不再做二王的奴才了,因为做谁的奴才都一样,不论是二王还是汉隶的奴才,都一样,只有自己做主人,才更好!

上面拉拉杂杂说了许多话,反思过去、否定自己、穿越唐朝、口味比喻、给田先生点赞、给新锐艺术家助威……真正是不知所云,不过好在都是真的想法。